〜 地域住民×デジタルノマドが織りなす持続交流の未来 〜

提案者:マイスタ加古川 中田 成紀(なかた しげき)

「ここにしかない日常を、世界と繋ぐ」

テーマ

ひょうご・播磨の歴史・文化・食の魅力を基盤に、海外ノマド・全国の若者と地域住民が集い、小規模・低予算で継続可能な運営モデルを構築。異文化の斬新なアイデアが自然な交流と共創を促し、地域課題解決と社会インフラ充実へと繋がる新たな挑戦です。

概要

デジタルノマド、若者の農業民泊(繁忙期の農業体験を含む)、子育て世代向け移住前の体験など長期滞在される人「準住民」を誘客。

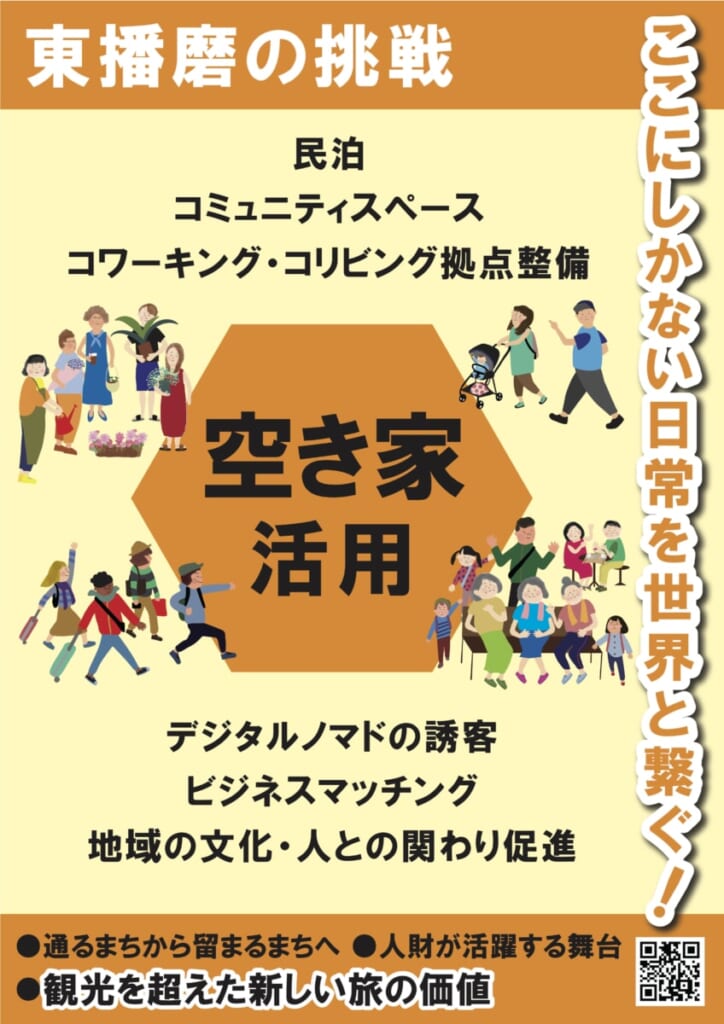

集落に存在する「空き家」を宿泊施設や民間の公民館みたいなコミュニティスペース、助産院・託児所、産後ケア宿泊へと活用。

がご提案の内容です。

- 長期滞在の体験型観光へパラダイムシフト ー(観光)

- 農業支援、農泊 ー(就農、事業継承)

- 移住・企業誘致 ー(移住、地域おこし、雇用創出)

- 子育て、地域活動の拠点づくり ー(少子化対策、福祉、教育)

- 女性の働く環境、雇用促進 ー(女性の社会進出、雇用)

と、幅広い分野にリーチ(関係人口の対象範囲と人数が大きくなる)する。

住民は、NPCではない

※ゲームの通行人や店主のコンピューターが操作するノンプレイヤーキャラクター(Non-Player Character)

全ての人がプレイヤー

= 住民(赤ちゃん〜お年寄り)も、イベント参加者や訪問者

「ウチガワの人」と「ソトガワの人」の境をなくす!

高橋みつお参議院議員・中山稲美町長、ぶどう農家、地域の女性

ひのきのサウナ小屋、渡り廊下

吹き抜け

現状は

兵庫県内に展開する10県民局・県民センターに分かれ、東播磨県民局の所管地域は、明石市(あかしし)、加古川市(かこがわし)、高砂市(たかさごし)、稲美町(いなみちょう)、播磨町(はりまちょう)になります。

東播磨地域は、この県民局の地域を想定しております。

どんな未来にしたいか

⭐️ナラティブ・ブランディングで、播磨を「語れるまち」にする

地域の史跡や歴史上の人物のゆかりのある場所をモチーフに、物語を作って、その場所を訪れてもらう、興味を持ってもらう仕掛けとして、AIを活用して動画制作をしてみた。→このページの最終の番外編(リンク先)をご覧ください。

地域の文化資産を活用し、ユニークな価値(食・伝統・アクティビティ)が楽しめる体験型サービスをパッケージ化し、安定した収益構造を構築し、経済波及効果を最大化させる

企業とノマドが共創する場を提供し、地域発のイノベーションを生み、地元資源を活用した新しいビジネスや雇用を創出する

- 人が“通るまち”から“留まるまち”へ

- 人が「地域のコンテンツ」に

- 地域内の活躍の舞台がない人財を登用

現状と誘客した未来の理想・課題(困りごとの視点から)

① 地元自治体・行政

困っていること

- 訪日外国人観光客が少なく、地域の認知度が低い

- 地元の経済活性化の策を模索しているが、インバウンド誘客の結果が出ていない

理想

- 「播磨デジタルノマド特区」のような認定を受け、持続可能な誘客戦略を展開

- 長期滞在できる環境整備(空き家を活用する、宿泊施設・ワークスペース・交流拠点)

- 地域の文化資産を活用し、経済波及効果を最大化

課題

- ノマド向けの多言語化・情報発信不足(先進事例では、スマホアプリでほぼ対応可能)

- 観光よりも「体験型」「サステナブル」「シェアする旅」の新しい旅の価値観の視点での誘客が必要

② 地元企業・事業者

困っていること

- ノマド誘客のメリットの理解がまだまだ

- どのように関われるか分からない

- 受け入れをしても収益化の仕組みが不透明

理想

- デジタルノマド滞在者と地域事業者のビジネスマッチングを促進

- 宿泊・飲食・体験型サービスをパッケージ化し、安定した収益構造を構築

- 企業とノマドが共創する場を提供し、地域発のイノベーションを生む

課題

- 日本の若い世代、ノマドのニーズを的確に把握する調査・実証が不足(そのための滞在体験実験を実施)

- 地域事業者の間で連携に向けて勉強会を発足させる

③ 地域住民

困っていること

- 外国人との接点が少なく、関わり方が分からない

- どう関われるかわからない、知らない

理想

- デジタルノマドと住民が自然に交流できる場をつくり、地域の魅力を再発見

- 小中学生が世界の働き方や異文化に触れる機会を増やす

- 地元資源を活用した新しいビジネスやイベントを創出

課題

- 「観光客」とは異なるノマドとの関係性構築(コミュニティマネージャーの存在)

- 交流イベントの企画・運営を身構えてしまう

- 「関係人口」として継続的な関係を築くには工夫が必要

④ デジタルノマド(長期滞在希望者、農業体験[農業民泊含む]・移住体験、産後ケア宿泊)

困っていること

- 日本に長期滞在したいが、ワークスペースや住環境の情報が少ない

- 滞在時に現地の人々と交流したいが、受け入れ体制が整っていない

- 地方の魅力が伝わっていないため、行くべき場所が見つけにくい

理想

- 安定したインターネット環境やワークスペースが整った地域で滞在

- 地元住民との交流機会が豊富で、仕事だけでなく文化・人との関わりが充実

- その地域ならではのユニークな価値(食・伝統・アクティビティ)が楽しめる

課題

- 宿泊・仕事環境の情報が整備されていない

- 地域との関わり方が体系化されていないため滞在メリットが不明瞭

- 「日本の地方に行きたい」という潜在ニーズはあるが、それを引き出す仕組みが不足

挑戦!(ギャップを埋める活動)

現状と誘客した未来の理想・課題

| 現状 | 理想の未来 | 課題 |

| 訪日外国人観光客が少ない | デジタルノマドの長期滞在拠点 | 認知度向上・魅力の発信 |

| 滞在環境が整備されていない | 衣食住+交流イベントの実施 | 施設・環境整備の資金調達 |

| 地域の資産が活用されていない | 文化・自然資源を活かした体験 | 事業者の連携促進 |

現状と理想のギャップ

- 認知度:日本の若者、デジタルノマド向けの情報発信がない

- インフラ:宿泊・ワークスペースが不足(今後の民泊施設に期待)

- 交流機会:地域住民との交流イベントの経験がない

- 支援体制:行政・民間の連携が十分でない

ギャップを改善する方法

【アイデア】

- 空き家活用:民泊やコミュニティスペースにリノベ。地域のホットステーションに。

- 地域の足:長期滞在者も地元住民も使える、オンデマンドバス、シェア電動自転車(要するにシェアリングエコノミーの拡充)

つながりたい

【資金源】

- クラウドファンディング:「播磨をデジタルノマド拠点に!」のPRで資金調達

- 自治体・企業支援:協賛・スポンサー制度の導入

【技術・ノウハウ】

- 多言語情報発信(英語サイト・SNS運営)

- デジタルノマドのニーズ調査(オンラインアンケート)

- 地元事業者との連携(宿泊・食・アクティビティのパッケージ化)

【人材】

- デジタルノマド誘客の連携に向けて勉強会を発足(地元事業者のつながり)

- 地域の若者・女性の活用(ガイド・イベント運営)

- 専門家の伴走支援(ノマド誘客戦略アドバイザー)

- デジタルノマドの経験者招聘(実際に滞在しながら発信)

アピールポイント

- 地域資源の再発見と活用

- 播磨の歴史・文化・食を活かし、地域が本来持つ魅力を引き出す

- 持続可能な運営モデル

- 小さく始めて続けられる設計なので、他地域への応用も可能

- 多様な人材との共創

- 地域の人と外から来た人が、互いの経験や感性を交わすことで、新たな価値が生まれる

- 地域課題の解決

- 人口流出や交通インフラの課題に対し、「関係人口の増加」を通じた打開策になる

- 挑戦の場の創出

- 地元クリエイターや若者にとっても、自分を表現し、スキルを活かせるチャンスに

このアイデアが実現したら喜ぶ人

- 行政

- 地域住民の移動手段の確保や人口減対策、関係人口の創出に資する仕組みとして評価

- 社会インフラ事業社

- 利用者の増加により路線・設備の維持が可能になり、収益機会の拡大も期待できる

- 一次産業従事者

- 地元の食材や工芸品に新たな需要が生まれ、販路の拡大が見込まれる

- 地域住民

- 新たな働き方や人との出会いを通じて、地域に誇りと活気を取り戻すきっかけに

- 地域に関わるクリエイターや若者

- 能力を発揮できる舞台と新たな挑戦の場が生まれる

「滞在+体験」型コリビング拠点の整備

デジタルノマドが地域に「住みながら働く・学ぶ・関わる」ための住居一体型の拠点を設ける構想です。

- 地元農家と協働した「農的暮らし体験ウィーク」

- 空き家をリノベした滞在型アトリエ

- 市民と一緒に料理・食卓を囲む「一汁一菜ナイト」

→ 人が“通るまち”から“留まるまち”へ。

地域資源を活かした「共創プロジェクト」

観光資源に頼らず、“暮らしの文化”そのものをテーマに共創プロジェクトを始めます。

- 地域の「音」を編集してBGM化、観賞用動画(駅・川・播州弁の語り??)

- 地元高校生とクリエイターが共同でZINE[ジン](手作りで簡素に製本した小冊子)制作

- 伝統工芸xノマドのコラボ商品開発

→ 参加者自身が「地域のコンテンツ」に。

関係人口が循環する“リピーター制度”

長期滞在、または、一度来て終わりではなく、何度も関わる仕組みを設計します。

- リピート割+地域貢献ボーナス制度

- オンラインでの継続サポート+地域のプロジェクト情報配信

- “ふるさと副業”のマッチング支援

→ 地域との中長期的な関係性を育て、担い手を外から育む。&地域内の埋もれている人財を登用

「都市↔地方」双方向の発信拠点づくり

播磨の魅力を都市部で定期的に紹介するポップアップイベントや、都市の人材やノウハウを招くリレー講座を開催。

→ 地方からの発信だけでなく、都市との“対話の場”を意図的に設けるアプローチです。

世界中のデジタルノマドから注目されるには?

- SNS・オンラインコミュニティの活用(Nomado Listなどで情報発信)

- 「デジタルノマド実験都市」モデル事業として認定(国の支援を獲得)

- ユニークな地域資源のアピール(「日本の知られざる隠れ家」として発信)

- 実際のノマド滞在者のストーリーを発信(体験ブログ・動画)

番外編

創作した物語を動画制作

播磨地域は、

古墳・奈良時代(西日本最大級の古墳群、万葉集)〜平安時代(安倍晴明の好敵手、蘆屋道満)〜室町・戦国時代(平清盛、黒田官兵衛)などの様々な時代、そして、第二次世界大戦(特攻隊飛行場、最後の夜の宿屋、大砲、美空ひばり、三島由紀夫)の史跡、誰もが知る有名な人物の所縁のある地域です。

AIとの創作した物語を紙芝居のような動画を作成し、

動画を見た人が、地域の歴史を調べてみようと感じたり、石碑や史跡など現地に足を運んでもらいたい。その地の空気感を個々の人が感じた事柄をinstagramで発信したり、同様の動画を作ってもらいたいと、仲間と活動を始めました。

→現地に行った人だけが体験できるギミックを検討中。

→小学生やパソコンが苦手な人もなるべくスマホやiPadで、

- AIと物語のコンセプトを考える

- AIと原稿を作成

- 音声合成サービスで、原稿からナレーション音声データを作成

- AIで紙芝居の画像生成

- 動画編集アプリで、ナレーション映像と画像、BGMや効果音を重ねて動画制作

という勉強会を開催し、誰もが自作のストーリーを映像化できるスキルを身につける

神話の時代をモチーフにした、動画を紹介します。

1.神話時代

第一章「血塗られた王子」

https://youtu.be/TaWoDLCQcjI

第二章「若き目撃者」

https://youtu.be/gFbaEm13U7U

第三章「資格を持つ者」

https://youtu.be/J7lDKii3rWY

第四章「双子の巫女」

https://youtu.be/fds4rltMD8o

第五章「老臣の決意」

https://youtu.be/tUYz49x1Njc

第六章「導かれし刃」

https://youtu.be/pEOM8exqd10

第七章「揺らぐ王都」

https://youtu.be/wlEpKud7Rg8

2.違う世界線が存在した、パラレルワールドの加古川

「首都:加古川(仮)」(フィクション作品)

もし、蘆屋道満が播磨の地から離れなかったら、、、

そして、現実と異なる現在が存在し、『「加古川」が首都になっている。』という、空想の設定をAIに提案し創作した、完全フィクションSF作品です。

3.フィクション「記憶」怪談 〜Kakogawa Story Project〜

スライドは、完全自動化

第一話

https://youtu.be/h0rpKrFIhs0

第二話

https://youtu.be/vxOhcQWng30

第三話

https://youtu.be/9V7BFJBX398

第四話

https://youtu.be/HfD4UXnPTUA

第五話

https://youtu.be/Al6M4t2PCBE

第六話

https://youtu.be/UvOEtvJViMU

第七話

https://youtu.be/QETbQtuL1sI

第八話

https://youtu.be/vf3Jm1laiak

第九話

https://youtu.be/v1tEyv7_X4E

pvc_views| 735